ランサーズにてインタビューに答えていただける方を探し、今回は実際に転職を成功させた元小学校の先生である「たっく」さんに、成功までの道筋を聞いてきました!

たっくさんは未経験でWebエンジニアに転職した方です。

みなさんにとって参考になる情報が盛り沢山です!最後までぜひご覧ください。

よろしくお願いします!

こちらこそお願います!

転職を決意した理由

- 28歳で転職活動を開始した男性(現在29歳)

- 公立小学校の元教員(5年間勤務)

- 現職都内の自社開発企業で働くWebエンジニア

- 転職活動開始前は完全な未経験。

タイピングはできるが、専門知識はゼロ。

転職しようと思ったきっかけを教えてください!

「将来への漠然とした不安」と「新しい専門性を身につけたいという思い」です!

将来への漠然とした不安

教員の仕事は、子どもたちの成長を間近で見られる、本当にやりがいの大きな仕事でした。

5年間、夢中で働いていましたし、保護者の方々や同僚にも恵まれていたと思います。

ただ、5年目を迎えた頃、ふと「この働き方をあと30年、40年続けられるだろうか?」と考えるようになったんです。

具体的には、

授業準備や成績処理、保護者対応などで、どうしても長時間労働になりがちでした。家に仕事を持ち帰ることも日常的で、心身ともに休まる時間が少ないと感じていました。

教員の仕事は、子どもたちの成長という数値化しにくい部分がやりがいの中心です。それは素晴らしいことですが、一方で、自分のスキルや努力が、給与やキャリアに直接的に、かつ客観的に反映されにくい側面があると感じていました。

すっごいわかる・・・仕事してもしなくても給料はほとんど同じなんですよね。。。

「教員」という仕事は非常に専門性が高いですが、そのスキルは教育業界の外では通用しにくいのではないか、という不安が常にありました。もし将来、何らかの理由で教員を続けられなくなった時、自分には何が残るのだろうかと。

これらの小さな不安が積み重なり、自分のキャリアを一度見つめ直したいと思うようになりました。

新しい専門性を身につけたいという思い

そんなモヤモヤを抱えていた時に、たまたまエンジニアとして働く友人の話を聞く機会があったんです。

彼は「自分の書いたコードが、サービスとして形になり、世の中の人の役に立っているのが面白い」と話していました。

その話を聞いて、「自分のスキルや知識で、目に見える成果物を生み出せる仕事」に強い魅力を感じました。

やはり人と出会ってから状況が変わったんですね!

IT業界は、

- 需要が高く、将来性があること

- スキルを磨けば、年齢や経歴に関係なく評価されること

- リモートワークなど、柔軟な働き方がしやすいこと

といった点も、私が抱えていた不安を解消してくれる可能性を秘めていると感じました。

もちろん、未知の世界への挑戦は怖かったです。

でも、「このまま不安を抱えながら教員を続ける後悔」と「新しいことに挑戦して失敗する後悔」を天秤にかけた時、私は後者を選びたいと強く思いました。

それが、転職への大きな一歩を踏み出す決定的なきっかけになりました。

どんな職業を目指すか?

最初からIT業界に転職しようと思っていたのですか?

いえ、実はまったくそんなことはありませんでした・・・

最初の動機は、先ほどお話ししたような「このままではいけない」という漠然とした不安だったので、まずは「教員から転職する人は、どんな仕事に就いているんだろう?」というレベルから情報収集を始めました。

その過程で、いくつかの選択肢を検討しました。

教材開発の会社や、民間の教育サービス(塾やオンライン教材など)の企画職などです。子どもと関わること自体は好きだったので、経験を活かせるこの道は真剣に考えました。

安定性やワークライフバランスを求めて、市役所などへの転職も視野に入れました。実際に試験内容を調べたりもしましたね。

コミュニケーション能力や事務処理能力はある程度自信があったので、未経験からでも挑戦しやすい職種として検討していました。

このように、色々な可能性を探っていたんです。とにかく「現状を変える」ことだけが目的で、具体的な行き先は決まっていませんでした。

その中でも特にIT業界、具体的にはプログラマーやエンジニアという仕事に惹かれたのは、他の選択肢と比較したときに、「圧倒的に『専門性』が身につく」と感じたからです。

例えば事務職に転職しても、数年後にまたキャリアに悩む可能性はあるかもしれない。

でも、プログラミングというスキルは、一度身につければ自分の市場価値を明確に高めてくれる「武器」になるんじゃないか、と。

それに、先ほどお話しした友人の影響もあって、「自分の手でサービスを作り出す」というクリエイティブな側面に、他のどの仕事よりも強いワクワク感を感じたんです。

ですので、「色々な選択肢を検討した結果、最も自分の将来への不安を解消し、かつ心から『面白そう』と思えたのがIT業界だった」というのが正確な答えになります。

IT業務に自信はありましたか?

いえ、正直そこまでは・・・

正直にお話しすると、パソコンのスキルはごく平均的なレベルだったと思います。

教員時代にパソコンでやっていたことと言えば、

- Wordで学級通信やテストの問題を作る

- Excelで児童の成績や出欠を管理する

- PowerPointで授業用のスライドを作る

といった、いわゆるOfficeソフトの操作が中心でした。

もちろん、インターネットで調べ物をしたり、メールを送ったりはしていましたが、それだけです。

当時は、プログラミングが何なのかもよく分かっていませんでしたし、「サーバー」とか「データベース」といった言葉は、聞いたことがあるような…ないような…というレベルです。

ショートカットキーもCtrl+C(コピー)とCtrl+V(貼り付け)くらいしか使えない、本当にごくごく普通のパソコンユーザーでした。

ですので、「未経験」というのは文字通りで、ITに関する知識もスキルも完全なゼロからのスタートでした。

低リスクで踏み出す

IT業界に転職しようと思ったたっくさんが初めにしたことはなんですか?

プログラミングが自分にとって面白いと感じるか、適性があるかを確かめることにしました。

いきなり高額なプログラミングスクールに申し込んだり、専門書を買い漁ったりするのは、あまりにもリスクが高いと思ったんです。

もし「やってみたけど、全然面白くないし、全く理解できない」となったら、時間もお金も無駄になってしまいますから。

そこで私が取った具体的な行動は、無料のプログラミング学習サイトを試してみることでした。

有名どころで言うと、「Progate(プロゲート)」や「ドットインストール」といったサービスです。

これらは、ゲーム感覚でプログラミングの基礎を学べるようになっていて、最初のいくつかのレッスンは無料で公開されています。

私はまず、その無料範囲内でHTMLとCSSという、Webページの見た目を作るための言語に触れてみました。

やってみてどうでしたか?

最初は「まるで暗号だ…」と思いました(笑)。

でも、解説の通りに進めていくと、ちゃんと自分の思った通りに画面が変わっていく。

それが本当に楽しくて、「もっと知りたい」「次はどんなことができるんだろう?」と、夢中になっている自分に気づきました。

この小さな一歩があったからこそ、「よし、この道で頑張ってみよう。お金と時間を投資する価値がある」と確信を持って、次のステップに進むことができたんです。

ですので、未経験からIT業界を目指す方への最初のアドバイスとして、私はいつも「まずは無料の学習サイトで、プログラミングに触れてみてください」とお伝えしています。

向き不向きを判断する、最も手軽で確実な方法だと思います。

自己投資をする

自分に向いていると判断した後、その次にやったことはなんですか?

本格的な学習方法を決めました!

無料サイトで触れたのは、あくまで「さわり」の部分です。

転職できるレベルのスキルを身につけるには、もっと体系的で深い学習が必要だと感じていました。

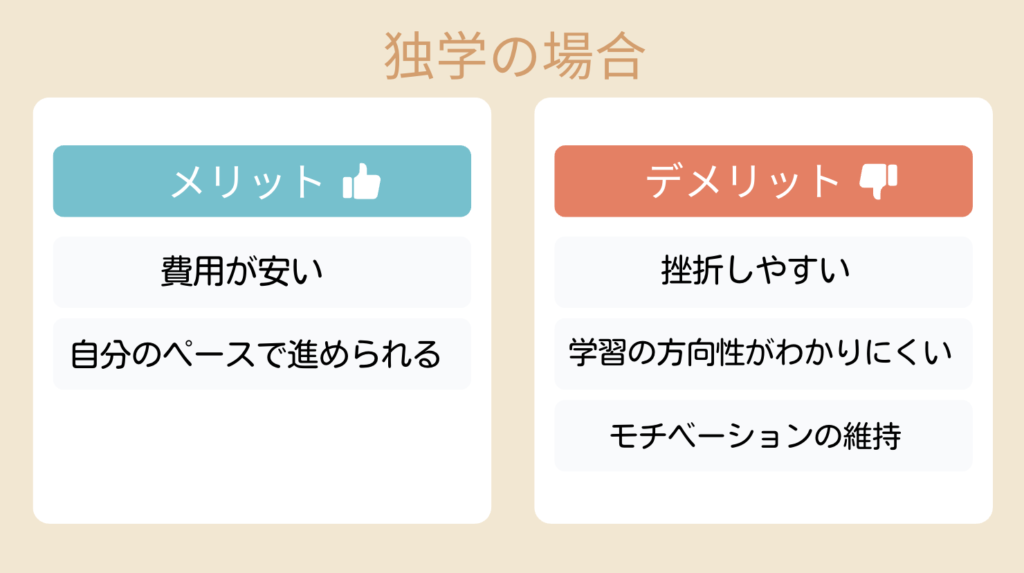

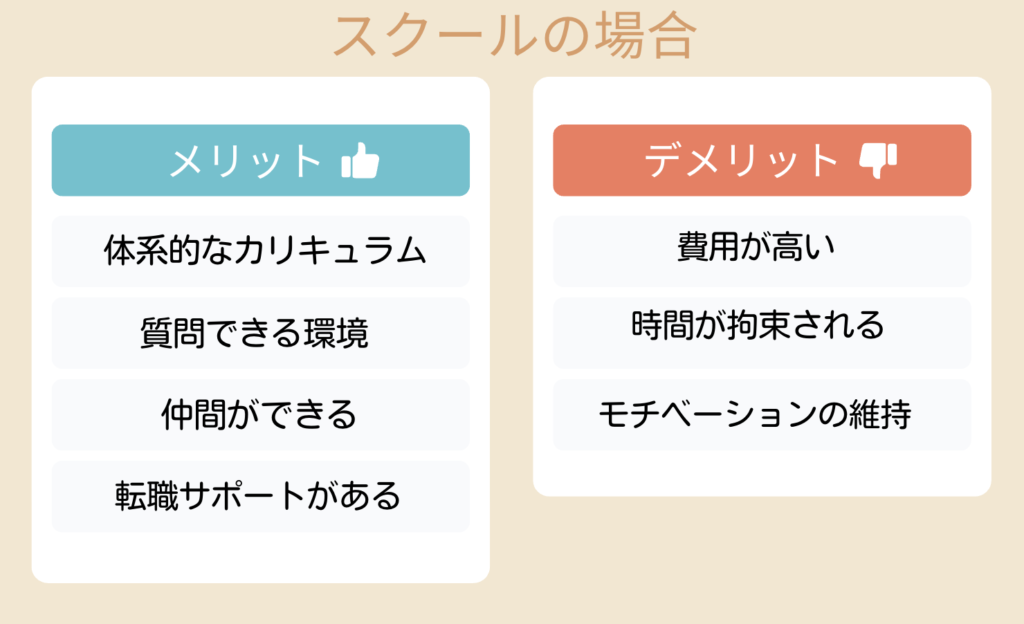

ここで、私の前には大きく2つの選択肢がありました。

- 独学で続ける

- プログラミングスクールに通う

この2つを、それぞれのメリット・デメリットを考えながら、真剣に比較検討しました。

比較検討した結果、私は「オンラインのプログラミングスクールを利用する」という決断をしました。

一番の決め手は、「時間をお金で買う」という考え方です。

もちろん、数十万円という投資は、当時の私にとって清水の舞台から飛び降りるような覚悟が必要でした。

ですが、独学で手探りで進めて、もし1年かかっても転職できなかった場合のリスクを考えると、専門家の力を借りて最短距離でゴールを目指す方が、結果的に得策だと判断したんです。

特に、

- 何から手をつければいいか分からない完全な未経験者であること

- 教育業界しか知らず、IT業界の転職ノウハウが全くないこと

この2点が、私にとってはスクールの「カリキュラム」と「転職サポート」という価値を、費用のデメリット以上に大きく感じさせた理由です。

この決断をした後、次のステップとして「どのプログラミングスクールに通うか」という、スクール選びの段階に進んでいきました。

スクールはどのように探しましたか?

スクールの探し方

スクール選びは転職の成否を分ける重要なポイントだと感じていたので、かなり時間をかけて慎重に行いました。

私がスクールを探す上で取った行動は、大きく分けて3つのステップです。

①インターネットでの徹底的な情報収集

まずは、とにかくインターネットで情報を集めました。

Googleで「プログラミングスクール おすすめ」とか「プログラミングスクール 社会人 転職」といったキーワードで検索し、表示された記事を片っ端から読み込みました。

主に見ていたのは、

複数のスクールが一覧になっていて、料金やカリキュラム、サポート体制などを比較するのに役立ちました。

これが一番参考になったかもしれません。公式サイトには書かれていない、リアルな学習の様子や、良かった点・悪かった点などを知ることができました。特にTwitter(現X)でスクール名を検索すると、受講生の生の声がたくさん見つかりました。

カリキュラムの詳細や料金、転職実績などを正確に把握するために、必ず公式サイトを確認しました。

この段階で、10校以上のスクールをリストアップし、それぞれの特徴をスプレッドシートにまとめていきました。

②自分なりの「評価基準」を決める

たくさんの情報を見ているうちに、自分の中で「スクール選びで譲れない条件」が固まってきました。それが以下の5つのポイントです。

- 転職サポートの手厚さ: これが最優先でした。未経験からの転職だったので、職務経歴書の添削や面接対策、求人紹介といったサポートが充実していることは絶対条件でした。

- 学習形式: 当時はまだ教員として働いていたので、平日の夜や土日に学習できるオンライン完結型のスクールに絞りました。通学型は時間的に難しいと判断しました。

- カリキュラムの内容: WebサイトやWebアプリケーションを作れるようになりたかったので、HTML/CSS、JavaScript、そしてRubyやPHPといったサーバーサイドの言語が学べるコースを探しました。

- メンター(講師)の質: 「現役のエンジニア」が講師であることは重視しました。常に最新の技術に触れている方から、現場で使える生きた知識を学びたいと思ったからです。

- 料金と支払い方法: もちろん費用は重要です。高すぎず、安すぎず、サポート内容に見合った価格であること。また、分割払いが可能かどうかも確認しました。

③無料カウンセリングへの参加

インターネットの情報と自分の基準で、候補を3〜4校に絞り込みました。

そして、最後のステップとして、その全てのスクールの無料カウンセリングに申し込みました。

これが、最終的な意思決定において非常に重要でした。

Webサイトだけでは分からない、スクールの雰囲気や、カウンセラーの方の対応の質を肌で感じることができたからです。

カウンセリングでは、事前に用意していた質問をぶつけました。

- 「私のような教員からの転職実績はありますか?」

- 「1日の平均的な学習時間はどれくらいですか?」

- 「紹介してくれる求人は、自社開発企業とSES企業、どちらが多いですか?」

など、かなり具体的に質問しました。

その回答の誠実さや、こちらの不安にどれだけ寄り添ってくれるかを見て、最終的に「ここなら信頼できる」と感じた一校に決めた、という流れです。

闇雲に探すのではなく、「情報収集 → 基準設定 → 直接確認」というステップを踏んだことで、自分にとって最適なスクールを納得して選ぶことができたと思っています。

分析が細やかですごい・・・

ちなみにどちらのオンラインスクールへ申し込みましたか?

デイトラというサービスです。

某お金のインフルエンサーもおすすめしていました!

継続して取り組むための工夫

本業のかたわら、どうやってプログラミングを学ぶ時間を確保しましたか?

ここが本当に一番つらいところでした・・・!!

ご存じの通り、教員の仕事は勤務時間が長く、家に帰ってからもテストの採点や翌日の授業準備など、やるべきことが山積みです。

平日は帰宅するともうクタクタで、土日も行事で出勤することがありました。

その中で私が意識していたのは、「大きな時間を確保しよう」と考えるのではなく、「学習を生活の一部として習慣化する」ことでした。

時間の「見える化」と「固定化」

まず、自分が一日の中で何に時間を使っているのかを洗い出し、「この時間はプログラミング学習に充てる」と強制的に決めました。

「時間があったらやろう」という考え方では、時間は永遠に生まれません。

予定として先にブロックしてしまうことが重要でした。

「朝活」の導入

夜は仕事の疲れや急な残業で、どうしても予定が崩れがちです。

そこで、誰にも邪魔されない朝の時間を活用することにしました。

具体的には、いつもより1時間早く起きて、出勤前の1時間を学習に充てるというものです。

頭がスッキリしているので学習効率も良く、朝に「今日も勉強できた」という小さな成功体験を積むことで、日中の仕事も前向きな気持ちで頑張れました。

この朝の1時間が、学習の遅れを取り戻す上で非常に大きな役割を果たしました。

「スキマ時間」の徹底活用

1日の中には、5分や10分といった短い「スキマ時間」が意外とたくさんあります。これをかき集めることも意識しました。

こうしたスキマ時間を合計すると、1日で1時間近くになりました。

この積み重ねが、後々大きな差になったと感じています。

もちろん、これらを実践するために、何かを捨てる覚悟も必要でした。

好きだったゲームの時間をなくし、同僚との飲み会もほとんど断りました。

楽ではありませんでしたが、「半年後にはエンジニアになる」という明確な目標があったからこそ、乗り越えられたのだと思います。

大切なのは、無理に長時間やろうとせず、「毎日30分でもいいから、必ずコードに触れる」という習慣を作ることだと、私の経験からお伝えしたいです。

学習期間はどれくらいでしたか?

第一志望の企業から内定をいただくまで、合計で約10ヶ月かかりました。

具体的には、

- 適性判断・準備期間(約1ヶ月)・・・progateなど

- スクールでの基礎・応用学習期間(約6ヶ月)・・・Web開発の基礎から応用までを体系的に学びました。平日は2〜3時間、休日は5〜8時間ほど。週に平均して20〜25時間ほどの学習時間を確保していました。

- ポートフォリオ制作期間(約2ヶ月)・・・自分のオリジナル作品(ポートフォリオ)をゼロから作り上げる期間です。これが転職活動における最重要項目になります。私は、自分の前職経験を活かして「教員向けのタスク管理アプリ」を開発しました。スクール後半からこの期間が、精神的にも時間的にも一番大変でした。エラーとの戦いが続きます。

- 転職活動期間(約3ヶ月)・・・ポートフォリオがある程度形になった段階で、履歴書・職務経歴書の作成を開始。企業への応募、面接対策などを進めました。ポートフォリオ制作と並行して進めていました。だいたい20社ほどに応募し、最終的に2社から内定をいただきました。

ですので、流れとしては、

準備(1ヶ月)→ 基礎学習(6ヶ月)→ ポートフォリオ制作&転職活動(3ヶ月)

というイメージです。(ポートフォリオ制作と転職活動の期間は一部重複しています。)

これはあくまで働きながら学習した私の一例です。

もし退職されて学習にフルコミットできる方であれば、もっと短期間で転職することも可能だと思います。

逆に、お仕事がもっと忙しい方であれば、1年以上かかることも十分に考えられます。

重要なのは、焦らずに一つ一つのステップを着実にクリアしていくことだと感じています。

継続の大敵は?

継続する上で大変だったことはなんですか?

そりゃもう・・・一つには絞れませんね(笑)

その中でも特に「これはキツかったな」と感じることは、大きく分けて3つあります。

孤独との戦い

これが精神的に一番堪えました。

私はオンラインスクールで学んでいたので、基本的にはずっと一人での作業です。

周りに同じ目標を持つ仲間はいませんでした。

教員の仕事は、常に同僚や子どもたちに囲まれている環境です。

それとは真逆で、平日の夜も休日も、誰と話すわけでもなく一人で黙々とパソコンに向かう日々。

特に、エラーで何時間も、ひどい時は2〜3日も先に進めなくなった時は、本当に心が折れそうになりました。

「自分には才能がないんじゃないか」「このまま時間だけが無駄になって、転職もできずに終わるんじゃないか」という不安が何度も頭をよぎりました。

スクールのメンターに質問はできましたが、それでも問題を自力で解決しなければならない場面は多いです。

この「先が見えない暗いトンネルを一人で歩いている感覚」が、何よりも大変でした。

成長を実感できない「停滞期」

学習を始めて数ヶ月経つと、最初の頃のように「昨日できなかったことができるようになった!」という明確な成長を感じにくくなる時期が来るんです。

知識は増えているはずなのに、いざ何かを作ろうとすると手が動かない。

複雑なコードを見ると頭が真っ白になる。

そうした時期が、私には2回ほどありました。

勉強時間は確保しているのに、成果が見えない。これは本当につらいです。

モチベーションもどんどん下がって、、、思い出すのも辛いっ!

この停滞期を乗り越えられたのは、「とにかく手を動かし続けること」と「小さな目標を設定すること」でした。

「今日はこの関数を一つ理解する」とか、「このページのボタンだけ実装する」とか。

大きな成果を求めず、小さな「できた」を積み重ねることで、なんとか前進することができました。

周囲との比較による焦り

SNS、特にTwitter(現X)は、情報収集やモチベーション維持に役立つ一方で、精神的な負担になることもありました。

同じ時期に学習を始めた人たちが、自分よりずっと先に進んでいるように見えたり、すごいポートフォリオを作っていたりするのを見ると、どうしても焦ってしまいます。

「自分はなんてダメなんだ」と落ち込むことも一度や二度ではありませんでした。

また、教員の同僚たちが仕事で活躍している話を聞いたり、友人が休日に遊びに行っている様子をSNSで見たりすると、「自分は一体何をやっているんだろう…」と、社会から取り残されたような孤独感を感じることもありました。

これらの困難を乗り越える上で共通して言えるのは、「完璧を目指さないこと」そして「他人と比較しないこと」が本当に重要だということです。

昨日の自分より少しでも前に進めていればOK。

そういう気持ちで、自分を認めながらコツコツ続ける。

それが、未経験からの転職という長い道のりを歩む上で、何より大切なことだったと今では思います。

うまくいった理由は?

比較的早く転職が成功したのではないかと思います。1年以内に転職できた要因はなんだと思いますか?

運も大きいですね。要因はいくつかあると思います。

特に重要だったと思うのは、以下の3つのポイントです。

「なぜ転職するのか」という軸を、ポートフォリオで具体的に示した

これが最大の要因だったと感じています。

私は転職活動で、自分の作品として「教員向けのタスク管理アプリ」を開発しました。

ただ漠然と「Webエンジニアになりたいです」と伝えるのではなく、 「私は前職の教員時代、タスクの多さや管理の煩雑さに課題を感じていました。

その課題を、プログラミングの力で解決したいと思い、このアプリを作りました」 という一貫したストーリーを提示できたことが、採用担当の方に響いたのだと思います。

これにより、

- 単なるスキルアピールではなく、課題発見能力と解決意欲を示せたこと

- 「なぜ、元教員のあなたがエンジニアに?」という疑問に、説得力を持って答えられたこと

- 自分の過去の経験を、未来のキャリアに繋げる意志があることを証明できたこと

に繋がりました。未経験者にとって、技術力で経験者と勝負するのは不可能です。

だからこそ、「自分だけの経験」と「プログラミング」を掛け合わせ、自分にしか語れないストーリーを作ることが、何よりの武器になりました。

「完璧」ではなく「完了」を意識して、行動量を担保したこと

学習を進めていると、どうしても「もっと良いコードを書かなければ」「もっとすごい機能を追加しなければ」と、完璧主義に陥りがちです。

しかし、私はスクールのメンターから「未経験者のポートフォリオに、企業は完璧さなど求めていない。それよりも、『最後まで作り切る力』を見ている」とアドバイスを受け、それを常に意識していました。

- 60点の出来でも、まずは最後まで作って動くものにする。

- ポートフォリオが未完成でも、応募活動を始めてしまう。

- 面接でうまく話せなくても、落ち込まずに次の企業に応募する。

このように、一つ一つのタスクを「完了」させることを優先し、とにかく行動量を落とさないように心がけました。

その結果、多くの企業と接点を持つことができ、面接の経験値もたまり、自分に合う企業と出会う確率を高めることができたのだと思います。

面接で「技術力不足」を正直に認め、学ぶ意欲を伝えたこと

もちろん、面接では技術的な質問に答えられないことも多々ありました。

その際に、知ったかぶりをしたり、ごまかしたりするのではなく、 「その技術については、まだ学習が追いついておりません。申し訳ありません」 と正直に認めた上で、 「しかし、キャッチアップする意欲は誰にも負けません。御社で働く機会をいただけましたら、一日でも早く貢献できるよう、全力で学習します」 という謙虚さとポテンシャルを伝えるように徹しました。

企業側も、未経験者に即戦力としての完璧な技術力は期待していません。

それよりも、「自社の文化に合うか」「入社後に自走して成長してくれそうか」という点を見ています。

技術的に未熟である自分を認め、それを補って余りあるほどの学習意欲や人柄をアピールできたことが、最終的な内定に繋がったのだと考えています。

これらの要因が複合的に作用し、なんとか1年以内という期間で転職を成功させることができたのだと思います。

1年以上かかることも覚悟されていましたか?

はい、ただし1年後にはやり方を見直す予定でした。

もちろん、理想としては「半年くらいで転職できたら嬉しいな」という淡い期待はありました。

ですが、現実はそんなに甘くないだろうと、最初からある程度は考えていました。

まず、私は教員の仕事を続けながらの挑戦でした。

これは、学習に専念できる人に比べて、どうしても学習ペースが遅くなることを意味します。

平日の夜や休日しか時間がない中で、1日8時間以上学習にコミットしている人たちと同じスピードで進むのは不可能です。

無理な計画を立てて、「計画通りに進まない…」と焦って挫折してしまうのが一番怖いシナリオでした。

ですから、「時間はかかるものだ」と最初から自分に言い聞かせていました。

「1年かかっても転職できれば御の字、もし1年半かかったとしても、それで人生が変わるなら安い投資だ」と考えるようにしていました。

もう一つは、インターネットで情報収集をする中で、未経験からのIT転職が決して簡単な道のりではないことを理解していたからです。

特に、私のような20代後半の未経験者は、企業側から見ればポテンシャル採用のギリギリのラインです。

20代前半の新卒や第二新卒に比べて、年齢的なハンデがあることは自覚していました。

企業側が納得するだけのスキルや熱意を示すには、それ相応の学習時間と、質の高いポートフォリオが不可欠です。

それらを用意するには、どうしても時間がかかる。この現実を冷静に受け止めていました。

ですので、心の中では「1年という期間を一つの目安にしよう」と決めていました。

もし1年経っても全く内定が出なければ、学習方法やキャリアプランを根本的に見直す必要があるかもしれない。

逆に、1年以内に内定が出たら、それはとても幸運なことだ、と思っていました。

このように、長期戦になる可能性を常に頭の片隅に置きながら、目の前の一日一日の学習に集中するようにしていました。

焦りは禁物だと、常に自分に言い聞かせていましたね。

実際に転職をして気づいたこと

実際に転職して、よかったことや後悔したことを教えて下さい。

良い面も悪い?面もありますね。

まず、ポジティブな面からお話しします。

これは、私が転職前に望んでいたことが、ほぼそのまま実現できた形です。

プライベートの時間が圧倒的に増えた

これが一番大きな変化かもしれません。

教員時代は、平日の夜や休日も仕事に追われるのが当たり前でしたが、今は基本的に定時で仕事が終わり、土日は完全に休みです。

仕事を持ち帰ることもありません。

平日の夜に趣味のフットサルに行ったり、週末にゆっくり旅行の計画を立てたりと、自分のための時間をしっかり確保できるようになりました。

スキルが正当に評価され、給与に反映される

IT業界は、年齢や社歴よりも「何ができるか」が重視されます。

新しい技術を学んで実装できるようになれば、それが直接評価や給与に繋がる。

このシンプルで公平な評価制度は、常に学習意欲を掻き立ててくれます。

自分の努力が、目に見える形で報われる感覚は、大きなモチベーションになっています。

働き方の自由度が高まった

私の会社では、リモートワークやフレックスタイム制度が導入されています。

今日は集中したいから在宅勤務、今日はチームで議論したいから出社、といったように、自分の裁量で働き方を選べます。

満員電車に乗らなくていい日があるだけでも、心身の負担は全く違いますね。

大変なこともあって・・・

終わらない学習へのプレッシャー

IT業界の技術の進歩は、想像以上に速いです。

昨日まで主流だった技術が、あっという間に古くなることも珍しくありません。

そのため、業務時間外でも常に新しい情報をキャッチアップし、勉強し続ける必要があります。

この「学び続けないと、すぐに置いていかれる」というプレッシャーは、教員時代にはなかった種類の大変さです。

前職で感じていた「やりがい」とのギャップ

教員の仕事は、子どもたちの成長を直接感じられる、非常にエモーショナルなやりがいがありました。

「先生、ありがとう」という言葉の重みは、今でも忘れられません。

エンジニアの仕事も、もちろんサービスが世に出る達成感はありますが、やりがいの種類が異なります。

ユーザーの顔は直接見えませんし、成果は数字で判断されることが多いです。

あの、人間味あふれる直接的な手触り感のあるやりがいを、ふと恋しく思う瞬間は正直あります。

常に感じる「知識不足」への不安

私は未経験からの転職なので、周りは当然、情報系の大学を出ていたり、私よりずっと経験が長かったりする人ばかりです。

会議で飛び交う専門用語が分からなかったり、自分の書いたコードに全く自信が持てなかったり、「自分はここにいていいのだろうか?」という不安に陥ることは今でもあります。

この知識差を埋めるための努力は、これからもずっと続くのだと感じています。

ぶっちゃけ、給料は下がりましたか!?(きになる)

・・・直球、豪速球ですね(笑)

未経験転職の給料は・・・

実際、皆さんが一番気になるところですよね。

転職して1年目の年収は、教員最後の年と比べて下がりました。

正直に言うと、年収の額面ベースで50万円ほど下がった計算です。

ただ、これには理由があり、私自身は納得した上での転職でした。

なぜ、一時的に年収が下がったのか

理由はシンプルで、公務員である教員の給与体系と、未経験からスタートするITエンジニアの給与体系が全く違うからです。

- 安定した月給 + 各種手当 + 年2回のボーナス(年間で4ヶ月分以上)

- 良くも悪くも、年功序列で安定して昇給していきます。5年目だったので、それなりの金額をいただいていました。

- 月給 + ボーナスは寸志程度か、初年度は無し

- 企業にもよりますが、未経験採用の場合、最初は「スキルを身につけさせる」という育成投資の意味合いが強く、給与は低めに設定されることが多いです

私の場合は、月々の手取り額はそこまで大きく変わらなかったのですが、ボーナスの有無が年収全体で見た時の差額として、大きく響きました。

年収が下がることを、どう受け止めたか

もちろん、収入が下がることに不安がなかったわけではありません。ですが、私はこの一時的な収入減を「未来への自己投資」だと考えていました。

そして、2年目の今…

嬉しいことに、入社後のパフォーマンスや学習意欲を評価していただき、2年目からは給与を上げていただくことができました。

その結果、教員時代の年収をすでに上回っています。

もしスキルを磨き続け、数年後に転職するようなことがあれば、さらなる年収アップも期待できます。

この「自分の頑張り次第で、青天井にキャリアを築ける可能性」こそが、IT業界の大きな魅力だと感じています。

ですので、これから転職を目指す方にお伝えしたいのは、「最初の1〜2年は、年収が下がる可能性も覚悟しておくこと」「そのために、ある程度の貯金をしておくと安心」ということです。

目先の金額に一喜一憂せず、長期的な視点でキャリアを考えることが非常に重要だと思います。

転職活動を振り返って

これらの大変なことも含めて、私はこの転職に心から満足しています。

教員という仕事の素晴らしさも、エンジニアという仕事の面白さも、両方を知ることができました。

そして何より、自分の人生を、自分の意思で選択できたという事実が、私にとって最大の自信になっています。

転職は、何かを得て、何かを失うことなのだと思います。

私の経験が、皆さんがご自身の「得るもの」と「失うもの」を天秤にかける際の、一つの材料になれば嬉しいです。

お忙しい中、ありがとうございました!

【まとめ】元教師の彼が教えてくれた、未経験からIT転職を成功させる「たった一つ」の秘訣

今回は、小学校教員から未経験でWebエンジニアへの転職を成功させたたっくさんに、リアルな体験談を伺いました。

彼の話は、決して「特別な才能を持つ天才」の物語ではありませんでした。

将来への漠然とした不安を抱え、IT知識ゼロから一歩ずつ、時に悩み、停滞しながらも、自らの手で未来を切り拓いていった、一人の社会人の等身大のストーリーです。

インタビューを通して見えてきた、彼が転職を成功させることができた要因。

それは、小手先のテクニックではなく、非常にシンプルで、かつ本質的な姿勢にありました。

成功の鍵は「自分だけのストーリー」を武器にすること

たっくさんの話の中で、私が最も重要だと感じたのは「前職の経験を活かしたポートフォリオ作成」です。

多くの未経験者が、チュートリアル通りの作品を作ってしまいがちな中、彼は「教員の課題を解決するアプリ」を開発しました。

これにより、彼は単なる技術の学習者ではなく、「課題を発見し、技術で解決できる人材」であることを証明したのです。

あなたのこれまでのキャリアは、決して無駄ではありません。

営業、販売、事務、医療…どんな経験の中にも、必ず課題や改善点があったはずです。

その「自分だけの経験」と「プログラミング」を掛け合わせることこそが、他の誰にも真似できない、あなただけの強力な武器になります。

これから一歩を踏み出すあなたへ

この記事を読んで、「自分にもできるだろうか」と、期待と不安が入り混じった気持ちになっている方も多いかもしれません。

たっくさんが教えてくれたのは、完璧な計画や、圧倒的な才能がなくても、「今の自分にできる、小さな一歩」を積み重ねていけば、未来は変えられるということでした。

彼も、最初は無料の学習サイトで「面白いかも」と感じた、ほんの小さな好奇心からスタートしています。

もしあなたが本気で人生を変えたいと願うなら、まずはその一歩を踏み出してみませんか?

今日、この記事を読み終えたら、まずはProgateやドットインストールの無料レッスンを一つ、クリアしてみる。

その小さな成功体験が、10ヶ月後のあなたの未来を、そしてこれからの人生を大きく変える、最初のきっかけになるかもしれません。

たっくさん、本日は貴重なお話を本当にありがとうございました!